このページのもくじ

ペリーの来航~日米和親条約

1853年6月3日、江戸の町を揺るがす大事件が起きました。

アメリカ合衆国東インド艦隊司令長官であるペリーが旗艦「サスケハナ号」を先頭にして、計4隻の軍艦を(蒸気船)を率いて浦賀沖に(神奈川県横須賀市)に姿を現したのです。

「太平の眠りを覚ます上喜撰 たった四杯で夜も眠れず」

これは250年間続いた江戸の太平の世を揺るがす大事件で、この狂歌は町民が皮肉っぽく武士や当時の江戸の町の様子を現したものです。

ペリーが乗って来た蒸気船(黒船)、これを上喜撰(宇治の高級茶)になぞらえて、お茶は4杯飲んだら眠れなくなるでしょうから、「たった4隻の軍艦で江戸中が夜も眠れない位に大騒ぎになっているよ」と言う風に当時威張っていた武士達を皮肉って楽しんだのでしょう。

当時の日本は鎖国状態でしたが、日本近海にはフランスやイギリスなどの外国船が頻繁に姿を現していました。

この事件の少し前の1839年に隣りの清国(現在の中国)とイギリスの間で「アヘン戦争」と呼ばれる戦争が起きています。

アヘン戦争

イギリスは中国にアヘンという麻薬を輸出していましたが、アヘンの常用により当然精神や健康を害す人が増えて来ました。

これに耐えかねた清国政府が、アヘンの輸入を禁止しました。

ところがこれに納得のいかないイギリスが清国に因縁をつけて戦争を仕掛けたのです。

この戦争に清国はあっさり敗北し、多額の賠償金を取られた上に非常に不平等な条約を結ばされてしまいます。

アヘン戦争が日本に及ぼした影響

清王朝に限らず「中国は大国であり負けはすまい」と考えていたところ、あっさり負けてしまったことで幕府の高官や知識人達は相当危険な奴らが日本の周りをウロウロしているという認識を持ち、彼らを非常に警戒するようになりました。

幕府の中でも、戦争では勝ち目がない欧米列強に対してどう接していくのか、激しく意見が分かれる状態が続きます。

外国の武力を分析出来ていたと出来ない人がいた為、容易には意見がまとまりませんでした。

戦争で勝ち目がないのだから清国の様になっては困ると、開国を主張する人も出てきました。

これに対して、時の将軍徳川家慶が幕府の方向性を打ち出せずにいた為、中々問題解決には至りません。

苦し紛れに幕府は、開国を求めてやってくる外国船への対応を「無二念打払令」(問答無用で打ち払う)から、「薪水給与令」(対外紛争を避ける為に、燃料と水を与えて速やかに立ち去らせる)に変える事になりましたが、これは一時しのぎに過ぎず、有効な手立てを打てない間に時間だけが過ぎて行き、ついにペリーに江戸湾への突破を許してしまう事になります。

日米和親条約

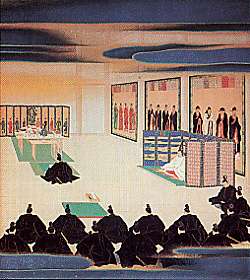

さて、この黒船に対して浦賀奉行所の与力の中島三郎助という人が最初に交渉に当たります。

小舟で「サスケハナ号」に渡り長崎へ行くように奉行所の命令を伝えたのですが、ペリーに断固拒否されます。(正確にはペリーの部下でペリーは中々姿を現しません)

ペリーはあくまでもトップ同士の会談を要求しますが、この報告が幕府に届くと、てんやわんやの大騒ぎになります。

ペリーはこの間に幕府への威嚇行為を繰り返し、ボートに軍隊を載せて江戸湾に入ってきたり、武装した測量船を江戸湾内部まで進ませたり、軍艦ミシシッピ号までも江戸湾に侵入させました。

これに恐れ慄いた幕府は、戦争になったらとても勝てはしないという分析から国書を受け取るという判断を下します。

つまり武力による脅しに屈した訳です。

そして1853年7月14日、5,000人の武士が警護する中でペリーは武力を誇示する為に、陸戦隊や軍楽隊などの士官ら300人を従えて久里浜海岸に上陸しました。

彦根藩など、各藩がこの警護に参加しますが、これを見た藩は改めて外国の武力の優位性を認識し、その後の攘夷・開国に関する藩論に大きな影響を受けています。

ペリーはフィルモア大統領の国書を渡し、わずか9日間の滞在だけで去って行きます。

それは彼ら一行が残り1カ月分の食糧しか保有していなかった為と言われています。

翌年再来したペリーの強要により、幕府は日米和親条約を結び、下田・函館の両港を開港しました。

ここでもまた、幕府内で大揉めしますが、最終的には前回と同様に武力を恐れて押し切られてしまいます。

これを以って日本の鎖国体制は終焉を迎えますが、当時の世界情勢と日本の生き残りを考えれば、開国は止むを得ない状況であったと言えます。

幕府への反発の強まり

本来であれば武力での威嚇に屈するという形ではなく、そのような状況になる前に開国するべきだったのですが、当時の10年間で将軍は12代家慶、13代家定と2代に渡っており、それは両名とも体力・気力・判断力の面で非常時の将軍の資質に欠けていたからと言われています。

将軍の資質に恵まれず、日本は不利な形で開国を選ばざるを得なかったのです。

とは言え、老中の阿部正弘などが尽力して国論を取りまとめようとしたのですが、開国を認めない攘夷派も多く、この開国という幕府の判断に対する国内での反発が急激に強まって行くことになります。

このペリーの一件から、将軍の実質的不在、言わば国家元首が不在という状況の中で、日本は未曾有の混乱の時代に突入して行きます。

日米修好通商条約~桜田門外の変

日米修好通商条約

日米和親条約が締結されてから4年後の1858年に、初代アメリカ総領事であるタウンゼント・ハリスの圧力に屈する形で幕府は不平等条約である「日米修好通商条約」に調印してしまいます。

ハリスは「早く条約を締結しなければイギリスやフランスが来て日本は清国のような扱いを受ける」などと脅しまがいの名演説によって日本に圧力を掛けました。

この条約には①更に各地の港を開港する事、(現在の横浜・神戸など)②領事裁判権をアメリカに認める事(アメリカ人が日本で犯した犯罪を日本は裁けない)③関税を日本が自由に設定出来ない事、など日本に不利な条項ばかりが盛り込まれていました。

当時の日本人がアメリカに行くような事は出来ませんでしたので、お互いの権利を認めていた条約であったとしても実質的には日本に不利な不平等条約でした。

当初、権力を失い掛けていた幕府は更に政情が不安定になる事を恐れ、孝明天皇に条約締結の勅許を貰う為に画策しますが、岩倉具視(いわくら ともみ)などの朝廷権力の回復を願う公家88名の参列により、これは失敗に終わります。

朝廷内も保守派と改革派に分かれ、政治は幕府に任せようという勢力、幕府には任せておけないという勢力の対立がありました。

お互い色々工作を行いますが、最終的には反幕府勢力の思う壷となりました。

窮地に追い込まれた幕府は、大老で彦根藩主の井伊直弼(いい なおすけ)と幕府の老中らの合議により、幕府の独断で止むを得ずこの条約に調印せざるを得なくなります。

攘夷派の反発

攘夷派の水戸藩主徳川斉昭は、この直弼の専断に対して条約調印は「違勅」であると幕府を糾弾しました。

この斉昭という人物は朝廷や幕府に対する影響力が大きく、この問題を引っ掻き回して実子である一橋慶喜を次の将軍に立てるべく朝廷に様々な工作を仕掛けます。

こうして将軍継嗣について血統重視の井伊直弼を筆頭にした保守派と、能力重視の徳川斉昭を筆頭とした改革派の対立が深まって行く事になります。

直弼を始めとする保守派の言い分としては、天皇家も徳川幕府も代々血統を重視した後継者選びをしてきたのであり、更に13代将軍家定の意向としても継嗣は紀伊藩の徳川慶福(よしとみ)であった為、強硬に慶福を推します。

「将軍は優秀ではなくとも、補佐役の大老や老中らが優秀であれば良い」「徳川幕府は260年もこの方式で存続して来たのだし、それが幕府権力を強化するのだ」という主張です。

これに対して改革派の主張は「国家の危機だからこそ、将軍には聡明で人望のある人物を置くべきだ」というもので、聡明で人望があると評判の徳川斉昭の実子、一橋慶喜を推してくる訳です。

時流を考えればこちらの方が正しく思えますが、この斉昭本人が大変な攘夷思想の持ち主で「武力で外国を追っ払え

」などと危険な思想を振りまく為に、将軍継嗣問題がこじれてしまいます。

「条約の調印」「将軍継嗣」の意見の申し立ての為に、徳川斉昭・一橋慶喜・越前藩主の松平慶永らが江戸城に押しかけ登城で散々意見を言うのですが、井伊直弼や老中達にうまくあしらわれてしまいます。

安政の大獄

「幕府権力の強化を以って外国と渡り合う国力を付けたい」と考えた井伊直弼らは、強硬手段に出て改革派の勢力を粛清・弾圧という手段に打って出ました。

これが「安政の大獄」です。

徳川斉昭(水戸藩主)の蟄居(謹慎)、一橋慶喜(後の15代将軍徳川慶喜)・松平慶永(越前藩主)らの隠居、吉田松陰・橋本佐内らの死罪など、安政の大獄は人々の予想をはるかに越える極刑だった為に大老怨嗟の声が湧き、新たな危機を生み出す結果をもたらします。

桜田門外の変

特に攘夷思想の強い水戸藩では過激派が激昂し、藩も彼らを抑えることが出来なくなってしまいます。

水戸藩としても過激派を抑えようという努力はしますが、納得いかない者らは脱藩して浪士になり、大老暗殺に向かいました。

1860年3月3日、江戸城桜田門で薩摩藩士を含む水戸浪士ら18名が直弼を襲撃し、暗殺を決行、井伊直弼は命を落とします。

これが世に言う「桜田門外の変」であります。

この事件の後、政局はまたも大きな転換期を迎える事になります。

和宮降嫁~生麦事件

和宮降嫁

幕府権力回復の為に選ばれた、大老「井伊直弼」を暗殺されて力を失った幕府は、朝廷の力に頼ろうと考えます。

幕府単体の力では国論を抑えることが出来ないと考え、親幕派である「孝明天皇」の妹「和宮」を14代将軍「徳川家茂」の夫人に迎え入れようと画策しました。

実は「井伊直弼」の生前もこの話は検討されてましたが、直弼が暗殺された事で「残る手はこれしかない」という状況に陥ったのです。

「孝明天皇」は大の夷敵嫌いだった為、幕府は交換条件として孝明天皇に「7~8年の間に条約を締結している国々を打ち払う」という、実行不可能な誓約をしてしまいました。

これは親幕派の孝明天皇個人の意向ではなく、その周囲の人間達が何か条件を付けて幕府に対する朝廷の権限を回復させようと目論んでいた為に起こりました。

幕府と朝廷の駆け引きの中で権力を失いつつあった幕府が、朝廷によって不利な条件を飲まされた訳です。

島津久光と生麦事件

安政の大獄を免れた巨星「島津斉彬」は、急病で(暗殺との疑いも)あっさり死んでしまい、次の薩摩藩主「島津茂久」の実父であり、藩政の実質的な掌握者であった「島津久光」が幕政に影響力を持つようになります。

過去十数年の間に、薩摩藩は幕府とは対照的に密貿易や藩政の改革に成功しており、国力を大きく伸ばしていました。

1862年、久光は天皇の勅使を伴い江戸に入り、幕府の人事に干渉、安政の大獄で隠居させられていた「一橋慶喜」を将軍後見職に、「松平春嶽」(慶永から改名)を政治総裁職に任命させる事に成功しました。

幕府は朝廷と外様大名の圧力に屈してしまう程、力が弱くなっていたのです。

帰路に着いた久光は、道中生麦事件(行列を乱したイギリス人を薩摩藩士が殺傷した事件)を起こしましたが、もはや力なき幕府は薩摩藩に手を出す事が出来ず、犯人を裁く条約上の義務を果せませんでした。

この事件を巡る幕府の対応は、幕府が日本の政府としての実質に欠けるという内情を対外的に露呈する結果となりました。

幕府の攘夷宣言~蛤御門の変

幕府の攘夷宣言

幕府が日増しに弱体化していく中、1862年に2度目の勅使として「三条実美」(さんじょう さねとみ)と「姉小路公知」(あねこうじ きんとも)が攘夷行動を求めて江戸に入りました。

幕府は天皇に攘夷を約束し続け、その見返りとして政治を幕府に任せるという条件のもと、攘夷実行の日を1863年5月10日決定するところまで踏み込む事になります。

これは形式的には全大名に攘夷実行を宣言したことになります。

しかしながら、現実的に不可能であることは幕府を含めたほとんどの藩が認識しており、実際に攘夷行動を起こす気はありませんでした。

ところが長州藩だけは本気で攘夷を実行しようとやる気満々でした。

長州藩は関ヶ原の戦いで西軍に付いた為、敗戦により領地を減らされた上に広島から山口に追いやられています。

その遺恨が幕末まで残っており、正月に家臣が藩主にあいさつする時に面白い風習がありました。

「殿、まだでございますか?」「まだじゃ」

これがその風習なのですが「徳川家に復讐するのはまだか?」と言う事だそうです。

長州は江戸から遠く、過去の遺恨が代々引き継がれていた為に反幕の志が育ち易かったのです。

このような背景から、当時の長州藩の過激派の志士らは朝廷内の過激派公家と深く結び付き、幕府から権力を奪い取ろうと考えるようになりました。

下関事件

そして遂に攘夷実行の5月10日がやって来ます。

攘夷運動の最先端を行く長州藩は、関門海峡を通過するアメリカの船を砲撃しました。

「三条実美」などの尊王攘夷の過激派が支配する京都朝廷は、これに対して直ちに感状を発します。

意気の上がった長州藩過激派志士と朝廷内の過激派公家達は「攘夷の出来ない幕府を討たなければ攘夷は達成出来ない」という理屈を持ち出して孝明天皇を担ぎ出そうとしました。

しかし孝明天皇は非常に保守的で親幕であった為、あくまでも幕府の主導でこの難局を解決して欲しいと願っていました。

長州系過激派を危険分子とみなした「孝明天皇」は彼らと訣別する道を選ぶようになります。

蛤御門の変

1863年8月18日、「孝明天皇」の意向に従い、最も天皇の個人的信任を得ていた京都守護職「松平容保」率いる会津藩と、西日本最大の雄藩である薩摩藩が手を結び、長州藩と長州系激派公家らは京都から追放されます。

これを「文久の政変」と言います。

「三条実美」らは長州に亡命し、京都の回復を目指す様になります。

なんとか朝廷を抑えようと考えた長州系過激派は、翌1864年7月18日の深夜から再び孝明天皇を自陣営で担ぐ為に御所に攻め込もうと行動を起こしました。

長州藩内でも過激派と慎重派に意見が分かれていましたが、池田屋事件(同年6月5日起きた新選組による、藩士の殺害)の影響で、藩政は過激派に傾く事になり、この出兵に至りました。

しかし、不穏な動きが事前に察知され、会津藩・桑名藩・薩摩藩との戦闘に敗れた長州藩はあえなく敗退してしまいます。

この時最も戦闘が激しかったのが蛤御門の辺りであった為に、この戦闘は「蛤御門の変」(禁門の変)と言われています。

この事件により京都守護職であった「松平容保」(会津藩主)は、長州の尊攘激派を弾圧する体制を強めて行く事になり、蛤御門の変の際に長州藩士が内裏や禁裏に向けて発砲した事等を理由に長州は朝敵の汚名を着せられ、第一次長州征伐を招く結果となりました。

下関戦争~第一次長州征伐

第一次長州征伐

蛤御門の変で長州を京都から追い出した幕府は、1864年8月、幕府権力の回復のチャンスを逃すまいと「朝敵」の烙印を押された長州藩に対し、征長の勅命を奉じて軍隊を差し向けます。

総督を尾張藩の隠居「徳川慶勝」、薩摩藩の「西郷隆盛」が参謀格として従い、広島に36藩15万の兵を終結させて長州に進軍を開始しました。

下関戦争

しかし、幕府軍が長州に到着する前に長州ではとんでもない事件が起きていました。

1863年5月10日に長州藩が攘夷実行の大義のもとに関門海峡を航行中の米仏商船に砲撃を加えて海峡を封鎖し続けた事に対し、米英仏蘭の4ヶ国が報復を行ったのです。

1864年8月5日、17隻の連合艦隊は下関中心部の砲台を徹底的に砲撃し、陸戦隊がこれを占領・破壊しました。

武器の性能の差は如何ともし難く、長州藩は完膚なきまでに叩きのめされ、既に幕府軍と戦う余力は残っていませんでした。

またこの事件により、長州藩内部では過激派が力を失い、保守派が藩政を取り仕切る様になりました。

長州藩は征長総督参謀の西郷隆盛の出した条件を呑んで、禁門の変の責任者である三家老の切腹と三条実美ら激派公家の他藩への移転の処置を行い全面降伏します。

これにより、第一次征長軍は長州藩と戦火を交える事なく撤退する事になります。

幕府側から見ればこの甘い処置が原因で崩壊への道を早めた訳ですが、日本という大きな視点で見れば無駄な戦闘を起こさずに済んだという事になります。

奇兵隊の決起~第二次長州征伐

奇兵隊の決起

第一次征長により幕府への恭順派が藩政を握り、過激派は暗殺されたり藩政から遠ざけらるようになります。

しかし、これに屈しない高杉晋作を始めとする過激派の志士達は、1865年12月から翌年1月にかけて奇兵隊を中心とした兵力で次々と恭順派の拠点を撃破し、再び藩政を握る事に成功します。

下関での2度に渡る西欧列強との戦争を経験した事により、圧倒的な軍事力の差と武士の兵士としての戦闘力の低さを痛感した彼らは、攘夷を行う為には開国して軍事力を増強する必要性を理解し、水面下で軍隊の近代化を推し進めて行きます。

第二次長州征伐

この事態を知った幕府は、第一次征長が手ぬるかったと気付き第二次征長を将軍親征で行う事を決め、1865年4月に諸藩に長州再遠征を命じました。

しかし、莫大な軍事費の負担を嫌った諸藩の足並みは揃わず、頼みの綱であった薩摩藩は「幕府と長州の私戦である」と出兵を拒否しました。

それでも幕府は5月には大坂城でまで軍を進めました。大坂城まで進軍すれば、長州が恭順の意を示すだろうと読んでいたのです。

ところが、長州は徹底抗戦の構えを見せます。

1866年1月、土佐藩の坂本竜馬、中岡新太郎らの取りはからいで、長州藩にとっては仇敵である薩摩藩との間に薩長同盟が結ばれました。

長州にとっては、幕府軍を迎え撃つ為に早急に海外の近代式の武器や装備を揃える必要があり、それを幕府に妨害されない様に薩摩藩名義で購入するという目的がありました。

1866年6月7日、幕府海軍が長州藩陣地に砲撃をしかけ、戦闘の幕が切って落とされました。

幕府軍の兵力は10万2,000、対する長州軍はわずかに3,500でしたが、幕府軍を上回る大量の最新式兵器をを駆使して長州軍が幕府軍を翻弄しました。

7月20日、戦いのさなか14代将軍の徳川家茂が病没し、窮地に陥った幕府は8月に家茂の喪を口実に停戦を宣言して惨敗の局面を収拾します。

もはや幕府は一藩の反抗さえも制圧出来ないほど弱体化していたのです。

15代将軍徳川慶喜の登場~大政奉還

15代将軍 徳川慶喜の登場

第二次長州征伐中に家茂が病没した後、幕閣は次期将軍に聡明と評判の高い「一橋慶喜」を推しました。

慶喜は旧来の合議制による幕府の意志決定ではなく、将軍の裁量で幕政改革を行う事が必要と考えていました。

それには有力諸侯や老中達の推挙が必要だった為に、その条件を飲ませる為に慶喜は将軍就任を再三固辞しています。

そして、思惑通りに松平慶永らに自分の希望を飲ませることに成功すると、1866年12月5日に15代将軍に就任します。

ここから幕府の威信回復と延命を掛けた慶喜の活躍が始まります。

慶喜は、幕府を中心とする強力な中央集権体制の確立を目指して次々と新政策を打ち出しました。

経済・軍政の面ではフランス公使ロッシュの建言も聞き入れ、改革はかなりの成果をあげつつありました。

ところが、将軍就任からわずか20日後に親幕思想の孝明天皇が急逝してしまいます。

これは岩倉具視らが暗殺しという説もありますが、真相は定かではありません。

幕府びいきの天皇を失い、慶喜は大きな痛手を負う事になると共に討幕派にはまたとないチャンスが訪れることになります。

大政奉還

薩摩の「西郷隆盛」と「大久保利通」らは、翌1867年1月に即位した「明治天皇」がまだ16歳の少年である事に乗じて、薩摩・越前・土佐・宇和島の四侯会議を行い徳川を一大名に引きずり下ろす為に、朝議を反幕の方向に操ろうと画策します。

しかし、こうした動きを慶喜は先手を打ってかわし続けます。

西郷らはもはや平和的な方法での討幕は不可能と考え、武力による討幕を決意するに至りました。

こうした討幕の動きを察知した慶喜は、土佐藩前藩主である山内容堂の進言を聞き入れる形で大政奉還(政権を天皇に返す)を決意します。

これにより幕府自体が消滅し、武力衝突は避けられると考えていたからです。

幕府が本気で軍事的衝突を想定した場合、当面は負ける事はなかった筈ですが、慶喜は内戦で国力を疲弊させる事を望みませんでした。

また政権を返上したところで実質的に政治を行う機能が朝廷にはなく、結局最終的には自分が政治を取り仕切る事になるとの予測もありました。

しかしこの情報が討幕側に漏れており、西郷らは武力討幕の準備を急ぐと共に武力討幕の密勅を得る為に3人の公家宛に書簡を送ります。

この公家らの暗躍により、薩摩藩・長州藩は討幕の密勅を得る事に成功します。(但し、この密勅は天皇自ら書いた物ではなく、内容を知らない天皇が押印だけさせられた物であり、偽の密勅であるという説もあります)

1867年10月「徳川慶喜」は大政奉還の建白書を上奏します。

偶然ですが、慶喜が大政奉還の建白書を提出した同日に密勅が届いた事になりますが、大政奉還により討幕の密勅の名分は失われました。

慶喜が武力衝突を謀略でかわし続けたのです。

王政復古の大号令

王政復古の大号令

大政奉還により徳川幕府は政権を朝廷に明け渡しましたが、慶喜の読み通りに朝廷は当面の政務を幕府に委任する事になります。

出鼻をくじかれた討幕派は、武力を背景にしたクーデターに最後の望みを繋ぐべく謀略をめぐらせます。

既には国論は皆開国でしたから、完全に権力闘争の図式になっています。

そして1867年12月9日、討幕派の策が実行されました。

まず、午前中に「岩倉具視」が天皇に「王政復古の大策」を差出し、これに基づいて天皇は親王、諸臣を集め「王政復古の大号令」を発します。

この内容はこれまでの摂政や関白などの朝廷の官職を全て廃止し、新たに総裁・議定・参与によって政治が行われるという物でした。

これが新政府の最初のスタイルでしたが、このメンバーに慶喜は入っていません。

既にこの時点で慶喜が朝敵にされる事が明白となりました。

そして、この日の午後にいきなり戒厳令が敷かれ、薩摩藩・土佐藩・尾張藩・越前藩・芸州藩の兵が、御所の会津藩・桑名藩の兵を追い出します。

御所が占拠、幕府寄りの公家が全て御所から追い出され、討幕派が宮中を占拠したのです。

そしてその日の夜、王政復古の名のもとに重大な会議が開かれます。

その会議の趣旨は、慶喜の現任する職を全て奪い、徳川家の領地を朝廷に変換するという物でしたが、その会議のなかで「山内容堂」と「松平春嶽」(慶永)がこれに反発します。

しかし、最終的には「岩倉具視」がこれを制し慶喜の「辞官・納地」が決定します。

この決定は翌日に二条城にいた慶喜に伝えられます。

周囲の者はこれに激怒しましたが、慶喜は朝廷に対しては何があっても逆らわない、として数日後に京都守護職・「松平容保」と京都所司代・「松平定敬」を引き連れ、大坂城へと退きます。

鳥羽・伏見の戦い

鳥羽・伏見の戦い

慶喜が大坂城に入ってからも江戸の幕臣や会津藩・桑名藩の憤激は収まらず「君側の奸は薩摩である、薩摩を討て」といきり立ちますが、慶喜がこれをなだめます。

一方、朝廷側でも「西郷隆盛」・「大久保利通」・「岩倉具視」ら強硬派と「山内容堂」・「松平春嶽」(慶永)らの徳川擁護派の対立が続いていました。

次第に主導権を擁護派が握る様になり、強硬派は窮地に追い込まれます。

しかし、西郷はあらかじめこの様な事態を予測し、江戸に腹心を送り込んでいました。

江戸で攪乱の浪士団を結成して旧幕府を挑発する為です。

1867年10月下旬から12月にかけて江戸では頻繁に強盗が入り、続いて12月23日には江戸城の二の丸が放火で炎上します。

また、同じ日に薩摩の枝藩、佐土原藩士が市中警護の庄内屯所に発砲襲撃を仕掛けました。

これに耐え切れなかった旧幕府の強硬派である「小栗忠順」が、庄内藩に命じて1000名以上の兵を以って薩摩藩屋敷に焼き討ちを掛けました。

ここに至って、さすがの慶喜も「松平容保」らの強硬派を押さえきれず「薩摩のみを討つ」として京都への進撃を許します。

1868年1月3日、幕府軍は15,000の兵力を二手に分け、一方は伏見に布陣、もう一方は鳥羽街道を北進しました。

これを迎え撃つ薩摩藩・長州藩を中心とする新政府軍は、5,000の兵力でこれに対峙します。

戦いの火蓋は薩摩軍の大砲により切って落とされました。

兵力では旧幕府軍が圧倒的に勝っていましたが、士気の面、装備の面では近代化が進んでいた新政府軍の方に分がありました。(旧幕府軍の装備は最新式でしたが、指揮官の熟練度に難があり、会津藩・桑名藩の装備が貧弱でした)

戦闘は一進一退の膠着状態が続きますが、1月5日に戦況が急変します。

「大久保利通」らが長州で作らせた錦の御旗が淀川の北岸に翻ったのです。

このままでは旧幕府軍は薩賊を討つ為の軍ではなく、朝廷に弓を引く朝敵となってしまいます。

大坂城で錦の御旗の知らせを聞いた慶喜は、朝敵になる事を嫌い江戸に帰ると言い出します。

総大将が逃げ腰になった事で、旧幕府軍は浮足立ち淀藩・津藩の寝返りにも遭い大坂城に敗走します。

これを知った紀伊藩などの畿内の中立の諸藩も討幕側に寝返りました。

開戦当初から慶喜は大坂城から出陣する事は無く、1月6日になって「これより出陣する」と告げたかと思えば、その日のうちに主戦派の筆頭「松平容保」らを連れてひそかに大坂城を脱出し開陽丸に乗り込んで江戸に帰ってしまいます。

慶喜の撤退により、鳥羽・伏見の戦いは新政府軍の勝利に終わります。

江戸城の無血開城

江戸城の無血開城

1868年1月、江戸に戻った慶喜は、事後の処理を全てを幕臣の「勝海舟」に託して恭順の意を示します。

勝は日本の未来と徳川家の存続の為に、より優位な降伏条件を勝ち取ろうと様々な策を講じます。

まず江戸の火消を集め、万一交渉が決裂した場合の策としてナポレオン戦争時にロシアが行った焦土戦術(江戸の町を焼きつくし、敵から住居も食料も奪う)を行い、籠城戦に備える準備を進めました。

更に旧幕府軍に軍事指導を行っていたフランスが新政府軍を支持するイギリスとライバル関係にあった為、フランスの援助を断ち切りイギリスの新政府軍への影響力を弱める事により、イギリスとフランスの代理戦争の色を消し去ります。

また、駿府の新政府軍の大総督府に「山岡鉄舟」を送り、世界的な視点で現状の日本が置かれている状況と、自分たちが恭順の意を示しているのは徳川の為だけではなく、日本の為である事を西郷に示しました。

そして1868年3月14日に「勝海舟」と「西郷隆盛」の会談が行われます。

この会談で勝は慶喜の水戸での隠居、旧幕臣や会津藩などの旧幕府勢力を許す事などを降伏条件として提示します。

西郷はこの条件を新政府の上層部の判断に委ねる事として、江戸城の総攻撃を一時中止する事を決定しました。

ただし、まだこの時点では完全に戦争が回避される事が確実になった訳ではなく、今後の状況の変化次第では戦争になる可能性が多分にありました。

西郷はこの降伏条件ついての判断を仰ぐ為に一時京都に戻ります。

3月20日、京都でこの降伏条件についての会議が行われます。

「岩倉具視」、「大久保利通」などは慶喜の切腹を主張しましたが、木戸孝允が慶喜擁護を強く訴えます。

最終的に木戸の意見が採用され、水戸での謹慎を言い渡す事になりました。

また、 旧幕臣や会津藩などの旧幕府勢力を許す事もここで認められます。

ただし、旧幕府勢力を許す事に関しては西郷が江戸に戻る際に駿府の東征大総督府に寄った時の会議で削除されました。

会津が非常に強い為に、会津と戦う事はないだろうとの見解から削除に至った様です。

3月27日、勝はイギリス公使「パークス」のもとを訪れ、旧幕府が全面的に恭順の姿勢である事を伝えました。

それにもかかわらず新政府軍が攻撃を行うので有れば、江戸を焼きつくし交戦による混乱は横浜まで及ぶ為、イギリスにとっても横浜での貿易に被害が及ぶ事を言明します。

これを受けて「パークス」は、万国公法では降伏の意志を明らかにしている敵に対しての攻撃を禁止している事、それでも江戸城に攻撃を行った際はヨーロッパ諸国は新政府を卑下する事になるであろう事を横浜で京都から戻る最中の西郷に伝えました。

西郷は随分驚きましたが、既に慶喜の処置など京都で決めていましたので鳥羽伏見の戦争を起こした会津藩などについても寛大な処置を行うと返答しています。

そして勝がパークスに根回ししていた事を悟っていましたので、これ以上勝のいう事は聞かない様、パークスに頼んでいます。

4月10日、勝と西郷は江戸城引き渡しに際しての打ち合わせを行う為、再度会見を行います。

ここに至ってようやく戦争回避が確定的になり、翌日にそれを見届けた慶喜は江戸を去り、水戸へ向かいます。

その日のうちに江戸城開城が平和裏に行われ、徳川家だけではなく、日本のその後の運命も救われる事になりました。

彰義隊の抵抗

彰義隊の抵抗

江戸城は無事に引き渡されましたが、これで全てが終わった訳ではありません。

大政奉還以来、慶喜が恭順姿勢を崩さ無かった為に新政府の挑発に耐えて来た佐幕派の人達の無念の思いがマグマの様に吹き出します。

まず、上野の寛永寺で慶喜を警護していた彰義隊が新政府軍の兵士を斬殺するなど、挑発的な行動を重ねた事から1868年5月15日に遂に討伐令が下されました。

最盛時には3,000人もの兵力がありましたが、討伐令が下されると半数以下に激減します。

対する新政府軍は2,000人の兵力があり、彰義隊は一日の戦闘で壊滅してしまいました。

それと前後して関東以北でも戦闘が続いています。

会津戦争

江戸城開城の際の条件として、旧幕府勢力に対しては「抵抗しないならば許す」という項目がありましたが、義を重んじて武装を解除しない会津藩を討伐する為に新政府軍が進軍しており、各地の進軍経路で戦闘が起きました。

当初、新政府軍は近隣の藩に会津を討たせようと考えていましたが、仙台藩や米沢藩など、東北諸藩ははこれに応じず会津に恭順する様に説得を行い、これに成功します。

仙台藩は奥羽25藩の重臣と連名で討伐軍の総督府に対して会津の恭順を認める様に願い出ましたが、参謀の世良修蔵により嘆願書を握り潰されてしまい、この世良の対応に激昂した仙台藩士らが、閏4月19日、福島の旅館に宿泊中の世良を捕縛し、翌日に斬首してしまいます。

ここに至って、奥羽25藩は5月3日に「奥羽列藩同盟」を結び、会津と共に新政府軍と戦う事を決意します。

また、これに北陸の6藩が加わり5月6日には「奥羽越列藩同盟」となりました。

5月から7月にかけては白河城周辺で一進一退の攻防が繰り広げられます。

しかし新政府軍の増援が送られてくるにつれ、武器や戦術の近代化が遅れていた東北の諸藩は各地で次々と新政府軍に打ち破られる様になり、新政府軍への寝返りも起こるなどして同盟の脆弱さを露呈する事になります。

会津藩も開戦当初は善戦していましたが、圧倒的な兵器の性能と兵力の差に抗し切れず、遂に9月22日に降伏開城します。

この会津戦争での会津側の死者は2,600人近くになり、白虎隊自刃の悲劇もこの戦いで起きています。

最後に盛岡藩が降伏して奥羽諸藩は全て新政府軍の軍門に降りました。

函館戦争

函館戦争

東北諸藩が苦戦を強いられる一方で、江戸では軍艦の引き渡しを巡って事態が動きます。

江戸城開城の交渉時に、幕府の軍艦引き渡しが決定していましたが、旧幕府の海軍副総裁であった榎本武揚が全面的にはこれに応じず、主力の軍艦は榎本の管理下に置かれたままでした。

榎本は元々は主戦派でしたが、1868年5月24日に徳川家が駿府70万石に移封になると、旧旗本達の行く末を心配するようになって行きます。

そこで旧幕府勢力とともに軍艦で蝦夷地まで移動し、蝦夷地を開拓しようという事になります。

8月19日、彰義隊やその他敗残兵を乗せた艦隊は、仙台に寄港しそこでも敗残兵の収容を行いつつ10月9日に仙台を出航します。

そのまま北上を続けた艦隊は10月20日に函館付近の海岸に上陸します。

そこから函館府に向けて進軍を開始しました。

戦闘慣れした榎本軍は函館府の守備兵に一方的に勝利し、これを簡単に奪っています。その勢いで松前城も攻略し、蝦夷地は完全に榎本軍の支配するところとなったのです。

蝦夷地を占領した榎本ら首脳は、次の内容を朝廷に嘆願書として送ります。

①蝦夷地に徳川家を迎える事。

②旧幕臣の失禄者を外国への警備要員として当てる事。

③蝦夷地の開拓を行い、失禄武士を救済する事。

しかし、朝廷(新政府)はこれを拒否しました。榎本らはそれならば新政府を樹立しようと考え、士官以上の者による投票を行い総裁と各奉行を選出します。

こうして榎本武揚を総裁とした函館政府が誕生しました。

五稜郭に総本部を移し、不備を補い要塞の防備を固めます。イギリス・フランスも榎本らを単なる反乱軍とはみなさず、一独立政権として折衝を行っていました。

しかし、この間新政府軍の蝦夷地奪回作戦は着々と進行していました。制海権を握るために、新政府側は新型軍艦「甲鉄」をアメリカから購入し、海軍力を強化します。

1869年3月21日、新政府の艦隊は宮古湾に入港しました。この情報をつかんだ函館政府は宮古湾に奇襲をかけて、「甲鉄」を奪う作戦を立てますがこれが失敗に終わり、逆に大きな被害を受けます。

4月6日、新政府軍は上陸作戦を開始し、大兵力で松前城など各拠点を落とします。局地的な戦闘では、土方歳三や大鳥圭介の部隊が善戦し、新政府軍を撃破する場面もありましたが、函館政府は圧倒的な兵力の差で徐々に追い詰められて行きます。

1869年5月18日、遂に榎本ら首脳陣は降伏開城を決意し、ここに至って1868年1月3日の鳥羽・伏見の戦い以来の戊辰戦争の全てが終結する事になります。